04

GRAND ANGLE

n° 01 - mars 2014 -

CEAbio

Dès sa création, l’IBS se consacre aux pro-

cessus cellulaires fondamentaux (division

cellulaire, immunité innée, catalyse, etc.).

La synergie permanente entre moyens tech-

niques et biologie se reflète dans l’intitulé de

ses quinze groupes de recherche. Certains sont

construits autour d’une technique : microsco-

pie électronique, synchrotron ou RMN

). D’autres se consacrent à

des familles de protéines [transporteurs mem-

branaires, métalloprotéines (

...] ou à des questions de santé

). En réalité, beau-

coup d’équipes exploitent toute la chaîne des

plateformes, de la production de la protéine à

sa purification, en passant par la détermination

de sa structure et la compréhension de ses

mécanismes.

Un environnement technologique

unique pour les chercheurs

Avec la montée en puissance de la géno-

mique, au début des années 2000, l’heure est

désormais à la recherche systématique de

familles de protéines dans les génomes des

hôtes ou des agents pathogènes. Ces caractéri-

sations ne peuvent se faire «

à la main

»: s’ouvre

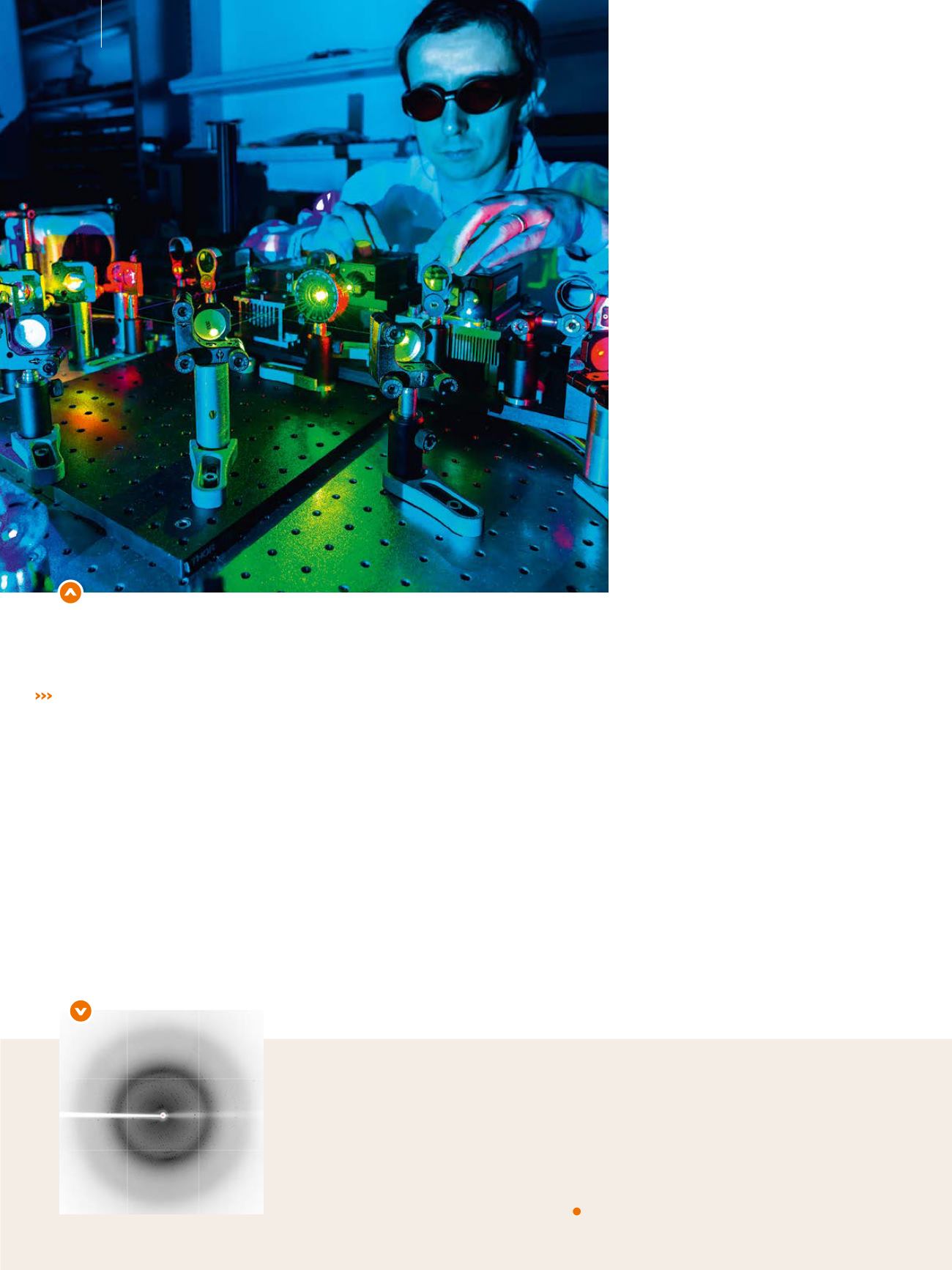

Alignement de lasers du microscope optique à super résolution de l’IBS, pour le suivi

dans les cellules de protéines d’intérêt marquées par fluorescence.

© CEA /

qui mise entre autre sur le développement de

médicaments capables de « bloquer les ser-

rures » de certaines protéines, enrayant ainsi

des mécanismes bien ciblés, par exemple le

développement de bactéries, la prolifération

de cellules cancéreuses...

Le CNRS et le CEA envisagent donc chacun,

en 1992, un programme de biologie structu-

rale. Tous deux pensent s’installer à Grenoble,

à proximité du synchrotron ESRF

1

– et de son

précieux rayonnement – alors en voie d’achève-

ment. «

Ils ont eu l’intelligence de créer conjoin-

tement l’Institut de biologie structurale, auquel

s’est ralliée l’Université Joseph Fourier en 1999

»

explique Eva Pebay-Peyroula, qui dirige l

aujourd’hui. «

D’autant que la discipline continue

de réclamer des moyens lourds en termes de

matériel et d’expertise

». En effet, si la biologie

structurale s’appuie toujours sur la cristallo-

graphie, elle requiert de nouveaux procédés

et équipements. Ses enjeux sont tels qu’au-

jourd’hui, elle nécessite des investissements

importants, et ses acteurs y compris au niveau

européen s’associent pour mutualiser moyens

et recherches (

.

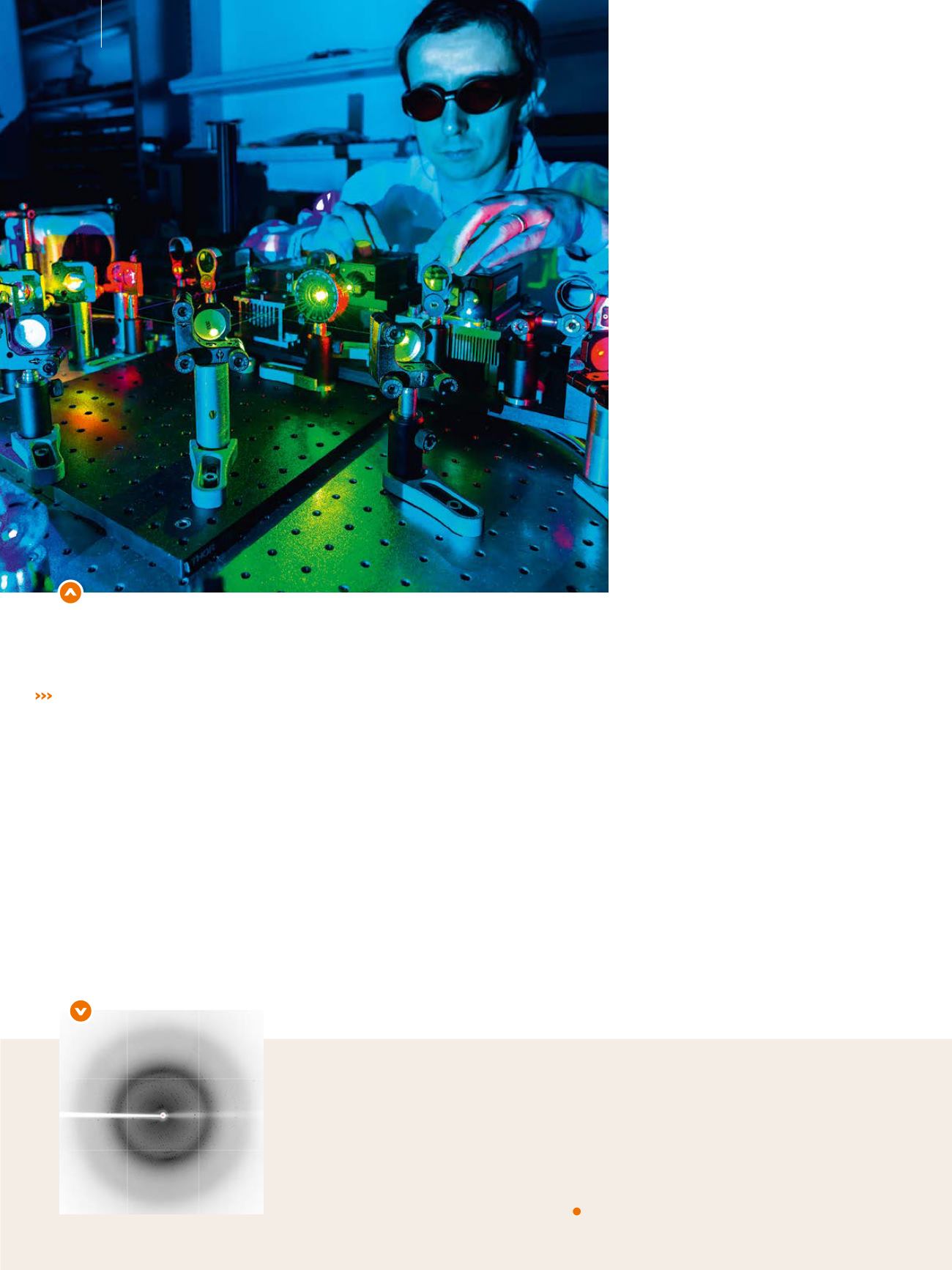

Cliché de diffraction d’un cristal

d’enzyme (aspartate amino-

transférase), réalisé à l’ESRF.

© CEA/ESRF

Une protéine mesure quelques nanomètres. Trop minuscule pour pouvoir être

observée en 3D, elle est étudiée sous forme de cristal. Celui-ci, empilement de

milliers de milliards d’une même protéine dans une organisation spatiale précise,

correspond à cette protéine en format géant. Le cristal est exposé sous différents

angles à des rayons X de très courtes longueurs d’onde (rayonnement synchrotron).

Il dévie alors ces rayons, l’angle de déviation étant lié à la distance entre les atomes.

À chaque exposition correspond un « cliché de diffraction », dont l’ensemble permet

de reconstituer une image en 3D de la protéine.

La biocristallographie

•

130

chercheurs, ingénieurs,

techniciens.

•

75

post-docs et doctorants.

•

25

étudiants

(BTS, Licence, Master).

•

Près de

140

publications

scientifiques par an.

•

2

start up créées.

•

14

brevets déposés en vigueur.

L’IBS

en chiffres