Caractérisée par la disparition de la résistance électrique à basse température, la supraconductivité dite «

conventionnelle* » est déjà bien comprise depuis les années 50. Cependant, certains supraconducteurs dits «

non-conventionnels*» présentent des propriétés exotiques encore peu comprises, comme la robustesse face au champ magnétique ou la présence de plusieurs phases supraconductrices distinctes pour différentes conditions de température, de champ magnétique ou de pression.

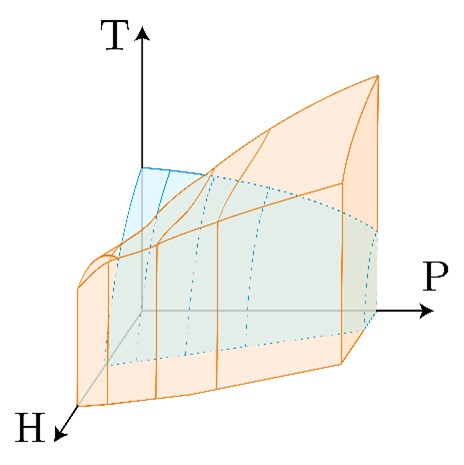

C’est notamment le cas pour le matériau UTe2 dont le diagramme de phase singulier est représenté en

Figure 1.

Figure 1 : Diagramme de phase pression-champ magnétique-température du matériau UTe2. Les régions bleues et orange représentent deux phases supraconductrices différentes.

Les résultats permettant de construire cette figure sont détaillés en Figure 2.

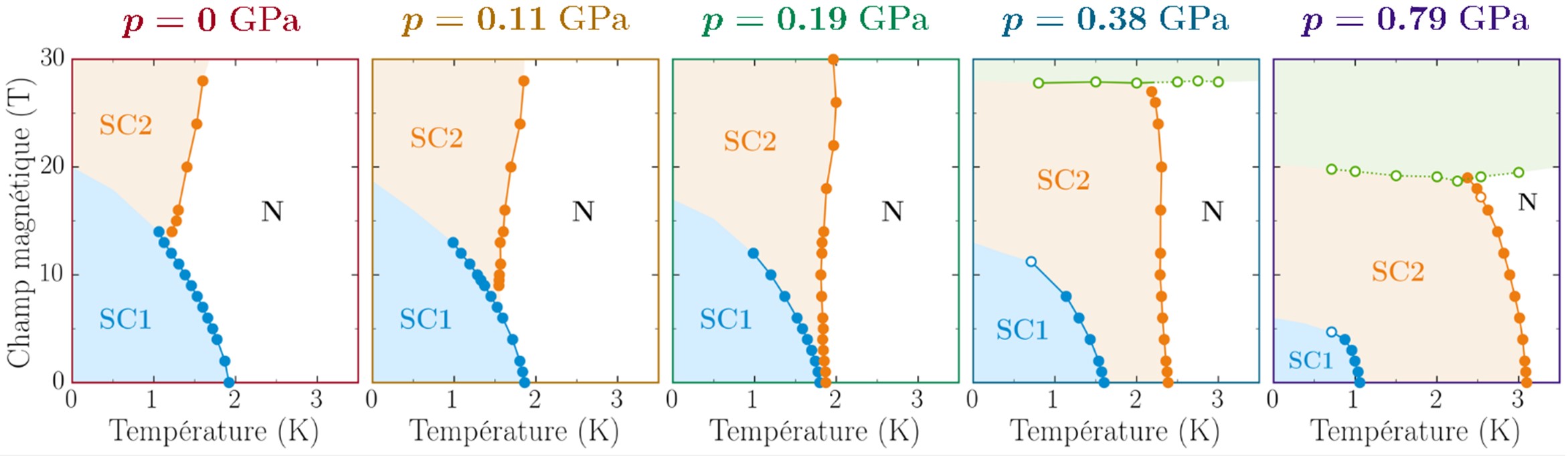

Depuis la découverte de la supraconductivité de UTe2 en 2018, ses propriétés n’ont cessé de surprendre les chercheurs du monde entier. Lorsque il est refroidi en-dessous de 2 K, une première phase supraconductrice (SC1) apparait. Plus surprenant, une nouvelle phase supraconductrice est stabilisée, et même renforcée, lorsque l’on applique un champ magnétique très intense. Enfin, une troisième phase supraconductrice apparait lorsque l’on exerce une forte pression (environ 0.2 GPa soit 2 000 fois la pression atmosphérique) sur ce matériau.

Les chercheurs du laboratoire

Pheliqs, en collaboration avec les équipes de l'Université Grenoble Alpes et de Grenoble INP, ont récemment cherché à étudier le comportement de UTe2 dans des conditions encore plus extrêmes, en appliquant à la fois de fortes pressions, et d’intenses champs magnétiques. Pour cela, des mesures de capacité calorifique à basse température ont été réalisées au Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses (LNCMI) de Grenoble, en collaboration avec les chercheurs du LNCMI (tutelles) et de l’Université de Tohoku, à Sendai, Japon.

Les conclusions de ce travail ont confirmé sans équivoque que les phases induites sous champ magnétique et sous pression ne forment en réalité qu’une seule et unique phase SC2 (Figure 2).

Figure 2 : Champ critique de UTe2 en fonction de la température, pour différentes valeurs de pressions. Sans champ ni pression, on passe d’une phase normale N à une phase supraconductrice SC1. La phase SC2 quant à elle, apparait soit sous champ (15 T) à pression ambiante, soit sous pression (0,2 GPa) à champ nul, en évoluant de façon continue. Elle ne forme ainsi qu’une seule et unique phase « haut champ / haute pression ».

Ce résultat « simple » soulève cependant une question beaucoup plus complexe : quel mécanisme d’appariment, responsable de cette phase supraconductrice particulièrement robuste, peut être renforcé à la fois lorsqu’on applique un champ magnétique fort et une pression ? La question est ardue car dans le premier cas, on sait que le champ magnétique favorise l’alignement des spins électroniques jusqu’à aboutir à une transition « méta-magnétique » où UTe2 est dans un état polarisé en spin (comme un ferromagnétique sous champ), alors que la pression semble au contraire favoriser un état antiferromagnétique.

Les supraconducteurs exotiques comme UTe2 révèlent des propriétés « déconcertantes » quand on leur applique des conditions extrêmes de champ magnétique ou de pression.

A ce jour, caractériser la nature microscopique des interactions à l’origine de la supraconductivité de UTe2 est un challenge fondamental majeur, et cette découverte récente est un nouveau défi pour les modèles théoriques et les futures expériences qui tenteront de mieux comprendre cette

supraconductivité non conventionnelle*.

GLOSSAIRE

Supraconducteurs conventionnels* : ils sont bien décrits par la théorie BCS depuis 1957 (Prix Nobel 1972). Le mécanisme permettant l’apparition de la supraconductivité provient des vibrations du réseau cristallin (phonons). Parmi eux on retrouve la plupart des métaux purs comme le mercure, des alliages comme le niobium-titane (qu’on retrouve dans tous les aimants IRM des hôpitaux), mais aussi les hydrures récemment découverts sous très haute pression.

Supraconducteurs non-conventionnels* : le mécanisme à l’origine de la supraconductivité dans les supraconducteurs non-conventionnels n’est pas dû aux interactions entre électrons et réseau cristallin, mais plutôt à des interactions directes entre électrons, impliquant par exemple des propriétés magnétiques. On les trouve dans différentes familles de matériaux quantiques dit « à fortes corrélations », caractérisés par des états électroniques fortement intriqués, tels les cuprates à haute température critique, les pnictures à base de fer, ou encore les supraconducteurs fermions lourds à base d’uranium (comme UTe2)