Les plastiques sont partout : emballage, industrie textile, jouets, médecine, … et leur consommation ne cesse de croître. Plus de 80% de ces plastiques consistent en des polymères très stables, issus principalement d’hydrocarbures fossiles, qui s’accumulent dans les sols et les mers. Ils y relarguent des micro- et des nanoplastiques, soulevant ainsi des préoccupations en termes de toxicité humaine et environnementale.

Pour pallier cette accumulation, certains secteurs d’activités se tournent vers l’utilisation de plastiques biodégradables capables de se décomposer dans l’environnement. Ces propriétés sont rendues possibles par leur structure chimique polyester différente de celles des plastiques classiques possédant uniquement des liaisons C-C stables.

En 2024, les plastiques biodégradables représentaient moins de 1% de la production totale de plastiques. Afin d’encourager cette stratégie comme alternative aux plastiques qui s’accumulent dans l’environnement, il y a nécessité de s’assurer de la non-toxicité des produits dégradés. Pour cela, le premier objectif est d’identifier et caractériser les produits de dégradation, puis de les quantifier afin d’évaluer les risques associés.

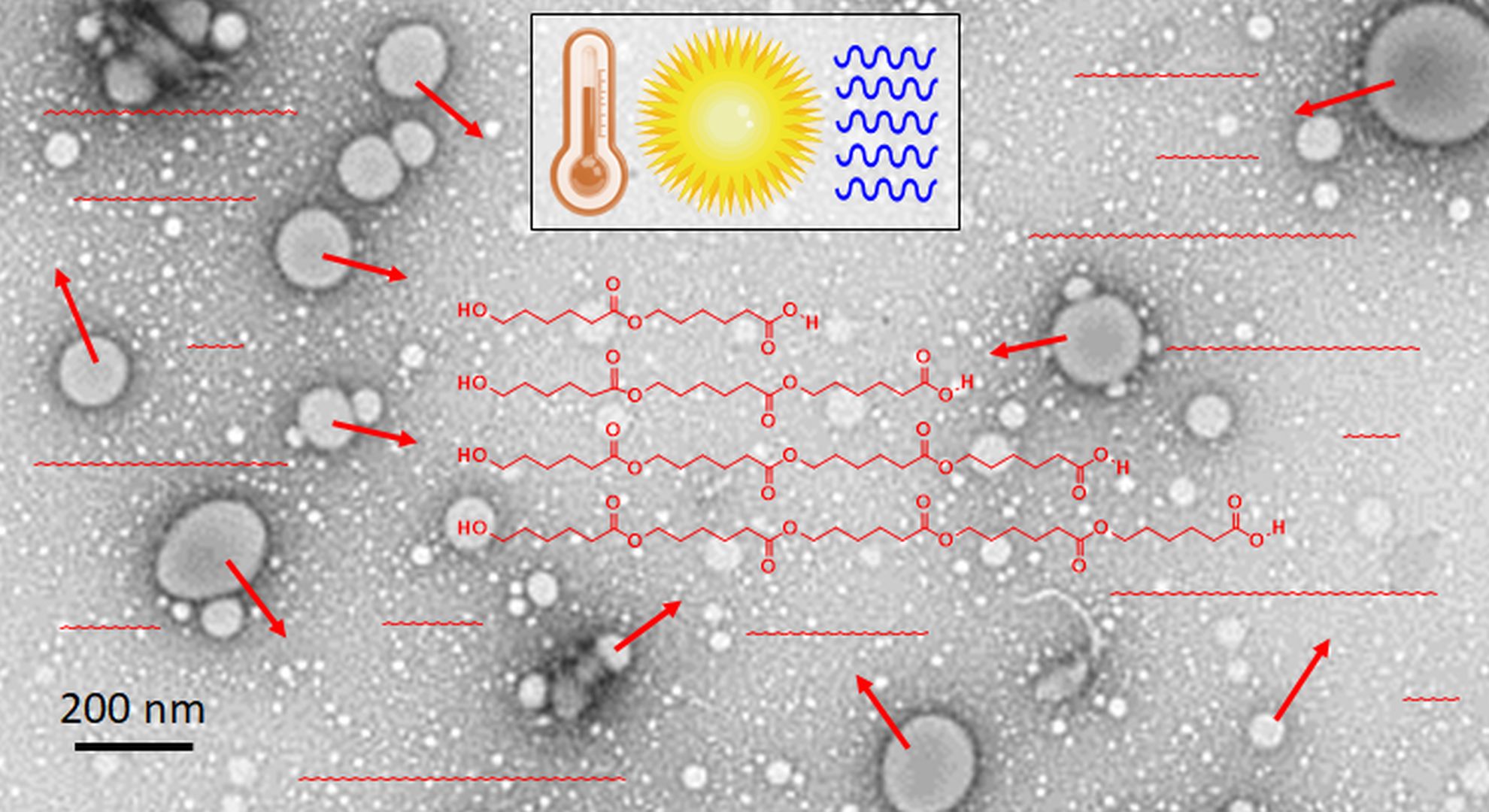

L’équipe du CEA-Irig/SyMMES s’est intéressée à plusieurs plastiques biodégradables « purs » sous forme de billes sub-micrométriques (<1mm) vieillies artificiellement. Pour cela, des suspensions de particules ont été placées à 40 °C sous une exposition lumineuse mimant le soleil équatorial pendant une durée de 96 heures. L’analyse par spectrométrie de masse couplée à de la chromatographie liquide haute performance (HPLC) a permis de séparer et caractériser de manière très précise les produits de dégradation contenus dans la phase liquide de la suspension, et a montré une hydrolyse des particules en oligomères.

Parmi les plastiques précédemment étudiés, les chercheurs du SyMMES ont poussé leur investigation pour le polycaprolactone (PCL), un plastique biodégradable utilisé dans certains emballages et dans de nombreuses applications médicales. Grâce à la synthèse chimique d’oligomères de PCL, ils ont pu optimiser les méthodes d’analyse et collecter sous plusieurs conditions

des données quantitatives des différents oligomères relâchés lors de l’hydrolyse de particules de PCL. Ils ont ainsi pu montrer que l’hydrolyse de PCL était indépendante de la taille des particules et que la distribution des oligomères présents dans les suspensions après vieillissement dépendait de la température (plus rapide à 60 °C qu’à 40 °C) et de la composition du milieu, (rendement trois fois plus important en eau de mer qu’en eau pure).

Sous l’influence combinée de la température, de la lumière solaire et de l’eau, les particules de plastiques biodégradables libèrent de petites molécules solubles, les oligomères.

© CEA/SyMMES/CIBEST/T. Douki

Les recherches sur les polymères biodégradables menées par l’équipe du SyMMES ont donc permis d’avancer sur l’identification des composés générés lors de leur dégradation. L’utilisation d’outils de chimie analytique sensibles et spécifiques, habituellement utilisés pour le dosage de biomarqueurs, a pu montrer la prépondérance des réactions d’hydrolyse lors du vieillissent de particules. Ces données complèteront les études de toxicologie in vitro en cours. Elles devraient confirmer l’innocuité des plastiques biodégradables et valider leur utilisation comme alternative aux matériaux conventionnels à l’origine de la pollution plastique actuelle.

Financements :

Projet Européen PlasticHeal, Projet ANR PLASTOX, Projet ANSES EXAMINA, Agence de la Transition Ecologique