Depuis les années 2000 et ce qu'on a appelé le « new space », le secteur spatial connait de profondes transformations. Le besoin de plus gros volumes, et de baisser les coûts des générateurs solaires qui alimentent les constellations de satellites de communication, a remis le silicium sous le feu des projecteurs.

Les technologies photovoltaïques silicium ne sont pas nouvelles dans l'espace. Elles étaient même là dès le début, avec le satellite Vanguard 1 en 1958, jusqu'à la plus grande installation photovoltaïque en orbite, celle de l'ISS, la station spatiale internationale. Elles ont, par la suite, été progressivement remplacées par des cellules III-V, offrant une meilleure résistance aux irradiations et des performances et longévité supérieures en environnement spatial. Cependant les cellules III-V sont bien plus onéreuses et les capacités de production sont limitées.

Le photovoltaïque silicium pour les applications terrestres s'est entre temps développé à grande échelle, à un rythme effréné. Avec aujourd'hui de meilleurs rendements qu'à l'époque, des cellules à très bas coûts, et de nombreuses usines de fabrication, il redevient un bon candidat pour répondre aux enjeux du spatial moderne.

Le CEA à l'INES, avec le support du CNES via son programme de R&T, puis dans le cadre de développement de technologie pour les projets Télécom (programme PEGASE), permet la création d'une filière industrielle européenne de cellules hétérojonction sur substrats minces (≤ 90 µm), efficaces pour des applications spatiales.

L'un des enjeux est bien sûr le rendement de conversion photovoltaïque, qui doit être assuré pendant la durée de vie du satellite, malgré les phénomènes de dégradation dus aux irradiations par des particules très énergétiques.

En conditions spatiales d'orbite basse, avec un spectre AM0 (Air Mass 0 - soit le spectre solaire en absence du filtre atmosphérique) et des doses d'irradiations des électrons d'énergie 1 MeV à une dose de 1014 e-/cm², le rendement de conversion de nos cellules hétérojonction de 90 µm d'épaisseur a été mesuré et certifié à plus de 14%. Les tests d'irradiation, simulant la dose reçue en orbite, sont réalisés sur terre grâce à l'accélérateur d'électrons de la plateforme SIRIUS et l'expertise du LSI, le laboratoire des solides irradiées au CEA IRAMIS.

Un rendement de 14% après irradiation est un résultat excellent qui permet d'ores et déjà des démonstrations et applications en conditions réelles, dans l'espace pour une technologie industrielle.

Et nous allons encore plus loin.

Comment récupérer de précieux points de performance ? En demandant aux cellules photovoltaïques de se soigner toutes seules, là-haut en orbite.

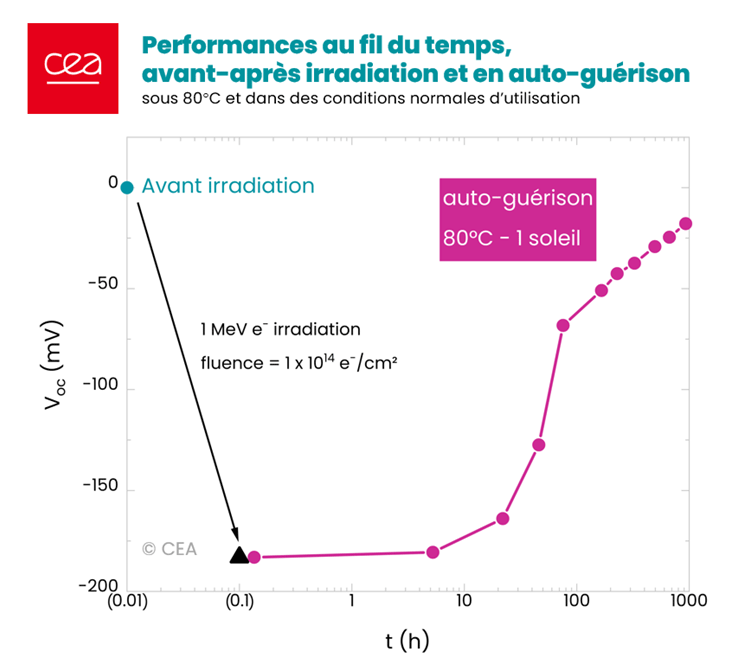

Nous appelons « self-curing » ce phénomène d'auto-guérison qui donnent aux cellules la capacité de mieux résister aux radiations et conserver leurs performances initiales en conditions opérationnelles. Pour permettre cela, le CEA a développé et breveté un procédé de traitement du silicium qui lui donne les facultés d'exploiter la lumière et la chaleur qu'il trouve dans l'espace pour garder ses pleines performances.

Nous avons démontré que ce procédé permet aux cellules photovoltaïques exposées en environnement spatial de s'auto-guérir des dommages subis.

La démonstration a été faite pour des cellules représentatives de l'industrie photovoltaïque terrestre de 90 et de 60 µm d'épaisseur. Les cellules irradiées par des électrons, à une fluence de 1014 cm-2 récupèrent 97% de leur performance initiale ! Ce résultat a fait l'objet d'une certification par l'organisme indépendant Caltec (ISFH) en conditions opérationnelles représentatives (80°C).

Ces deux résultats sont majeurs pour les applications spatiales et place le photovoltaïque silicium hétérojonction en technologie clef sur la voie de développement de la filière industrielle Française et Européenne.

Prochainement, nos cellules photovoltaïques dans l'espace !

Cellule photovoltaïque silicium pour l'espace. Crédit L. GODARD / CEA