Dans le domaine énergétique, la

biomasse représente l’ensemble des matières organiques issues du monde végétal et animal pouvant être transformées en énergie. Il est possible de transformer cette biomasse en carburant à fort pouvoir calorifique appelé alors biocarburant. Cet atout intéresse de nombreux laboratoires de recherche dans le monde car, plus respectueux de l’environnement, les

biocarburants sont une

énergie neutre en carbone.

3 générations de biocarburants

1ère génération à base d'huile ou de sucre

Le développement des biocarburants a vu le jour il y a une vingtaine d’années avec l’arrivée de la

première génération qui utilise l’huile ou le sucre issus des céréales, de la canne à sucre ou de la betterave, pour les

transformer en biodiesel ou en bioéthanol. Les biocarburants sont majoritairement utilisés sous forme d’additifs ou de compléments aux carburants fossiles. Les automobilistes trouvent aujourd’hui ces carburants à hauteur de 5 % du volume sous le nom de SP95-E5, et 10 % sous celui du SP95-E10. Quant au E85, il est composé de 65 % à 85 % de bioéthanol. Cependant, ces cultures occupent environ 3 % des surfaces agricoles, au détriment des productions alimentaires et papetières.

2e génération à base de résidus forestiers et agricoles ou de déchets organiques

La

seconde génération repose sur la transformation des

résidus forestiers et agricoles ou des déchets organiques. Cette biomasse est également convertie en biodiesel ou en bioéthanol, obtenus par la recombinaison de gaz de synthèse ou par fermentation via des procédés enzymatiques et microbiens. Cette filière n’est pas encore prête pour l’application industrielle mais il existe des démonstrateurs capables de produire des biocarburants.

3e génération à partir de microorganismes photosynthétiques (algues, cyanobactéries)

Enfin, la

troisième génération,

encore à l’état de recherche, est élaborée à partir de

microorganismes photosynthétiques comme les algues ou les cyanobactéries. La

réaction de photosynthèse de certaines d’entre elles produit des

lipides que l’on transforme en biocarburant. Malgré certains verrous scientifiques, de nombreux partenariats se créent, rapprochant la recherche et l’industrie. N’entrant pas en compétition avec le secteur de l’alimentation,

les microalgues pourraient contribuer aux réponses face aux grands enjeux du XXIe siècle.

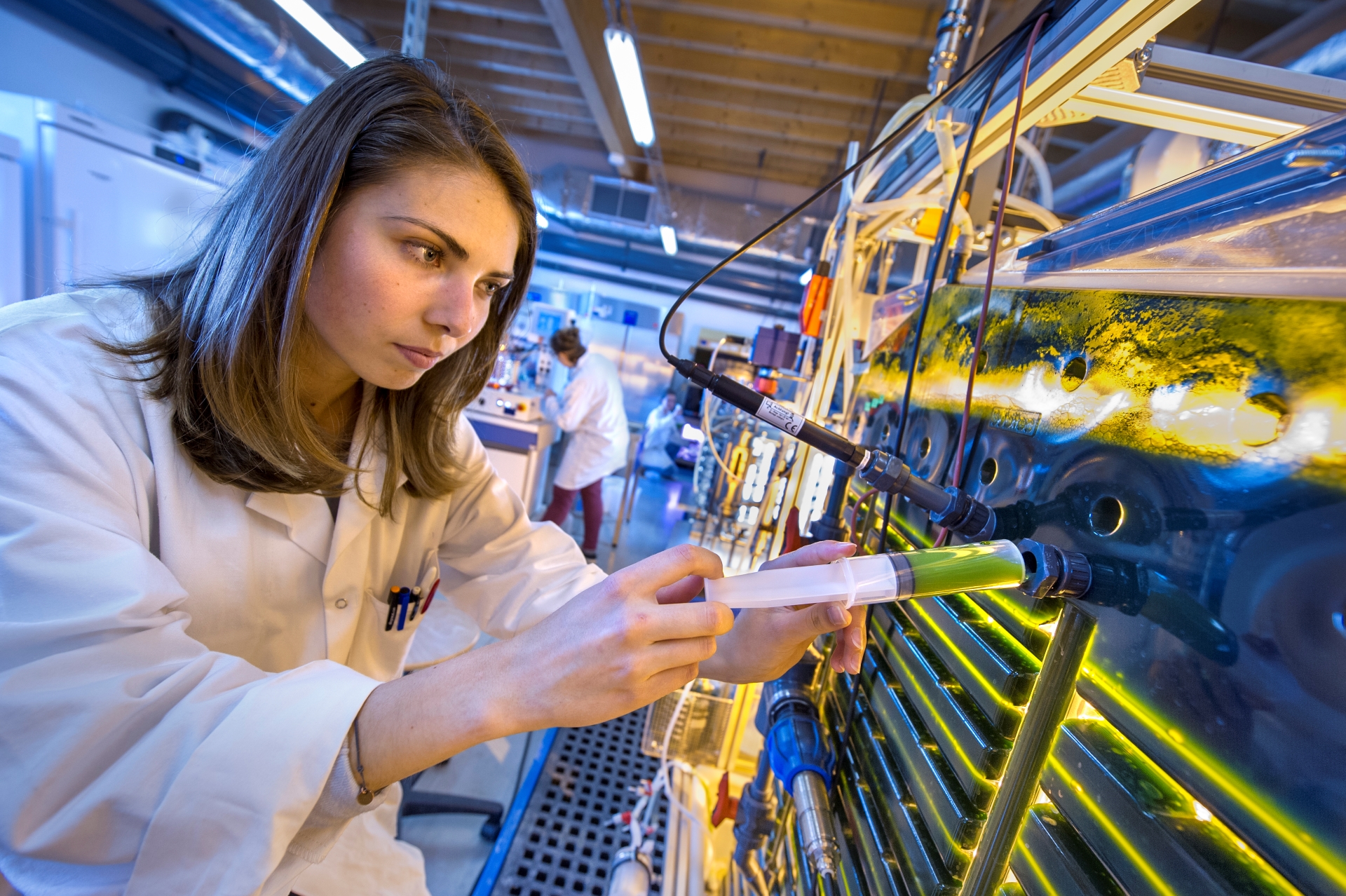

Bioréacteur à plaques pilote pour la culture de microalgues à la cité des énergies © L. Godart / CEA

LES Défis scientifiques à relever

Depuis plus de 10 ans, les microalgues et leur biodiversité sont étudiées par les chercheurs du CEA afin de mieux comprendre leurs mécanismes dans le but de sélectionner les souches les plus prometteuses.

La compréhension des mécanismes biologiques est une étape déterminante pour domestiquer les microalgues les plus à même de produire de grandes quantités d’énergie. Pour y parvenir, recherche appliquée et innovation industrielle conçoivent, démontrent et testent des méthodes de production qui devront, à terme, répondre aux besoins sociétaux et aux attentes de rentabilité économiques des acteurs industriels. Les récents progrès de la génomique, de la génétique ou de la

lipidomique, notamment développés au CEA, apportent de sérieux outils pour progresser dans ces domaines.

La cité des énergies

La

Cité des Énergies répond à un projet ambitieux fixé au CEA par le gouvernement : favoriser la réindustrialisation du pays par le transfert de technologies au milieu industriel. Ainsi la Cité des Énergies est un lieu où sont développés de

nouveaux bioprocédés dans le domaine des biocarburants de 3e génération, de l’énergie photovoltaïque et de la remédiation (dépollution) des sols et des effluents.

Cultures de microalgues en Erlen-Meyer à la cité des énergies. © L. Godart / CEA

La Cité des Énergies regroupe en un même lieu l’Institut de Biosciences et biotechnologies d’Aix-Marseille (BIAM), le CEA Tech Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur et une future zone entrepreneuriale baptisée En’Durance Énergies. Elle rapproche ainsi la recherche fondamentale et appliquée au niveau international, la formation universitaire et les filières industrielles du secteur pour devenir un pôle incontournable en termes de recherche et développement sur les énergies bas-carbone.

Centrales photovoltaïque et photovoltaïque à concentration de la plateforme de démonstration et d'expérimentation Megasol. © L. Godart / CEA