Le principe de relativité de Galilée

Au XVIIe siècle, Galilée constate qu’il est impossible pour un voyageur enfermé dans la cabine d’un navire de savoir si celui-ci est immobile ou s’il avance sur une mer calme. Selon Galilée, que le navire soit à quai ou qu’il avance en ligne droite à une vitesse constante, une pomme lâchée par un marin au sommet du mât retombe exactement à son pied.

Galilée énonce alors son principe de relativité qui stipule que « le mouvement est comme rien ». Celui-ci traduit ainsi l’impossibilité de mettre en évidence le mouvement de translation rectiligne uniforme d’un mobile par une expérience ne se déroulant qu’à l’intérieur de celui-ci, sans référence au monde extérieur.

Le principe de relativité d’Einstein

Le principe de relativité de Galilée, appliqué à la mécanique, faillit être abandonné à la fin du XIXe siècle au moment où les physiciens pensaient mettre en évidence le mouvement de la Terre autour du Soleil par une expérience d’optique. Ils estimaient que la lumière ne pouvait pas se propager dans le vide et invoquaient un milieu particulier permettant cette propagation, qu’ils appelaient alors « l’Ether » (à ne pas confondre avec l’éther des chimistes). Ils s’attendaient à ce que, à la manière de la vitesse du son dans l’air, la vitesse de la lumière dépende de la vitesse de la source par rapport à l’Ether. Cela aurait permis, par exemple, de mettre en évidence le mouvement de la Terre par rapport à l’Ether, et donc d’infirmer la relativité galiléenne.

En 1887, Albert Michelson et Edward Morley démontrent, grâce à une expérience restée célèbre, que la vitesse de la lumière dans le vide, qui vaut à peu près 300 000 kilomètres par seconde, prend la même valeur quelle que soit la façon dont elle se compose avec la vitesse de la Terre autour du Soleil. Ils n’arrivent donc pas à mettre en évidence le mouvement de la Terre. Ce résultat invalida la théorie de l’Ether et imposa l’idée que la lumière se propageait sans support matériel. La vitesse de la lumière dans le vide devint alors un invariant, indépendant de l’état de mouvement de l’observateur. Dans un article publié en 1905, Albert Einstein étend le principe de Galilée à toutes les lois de la physique alors connues, mécanique et électromagnétisme, ce qui implique que la vitesse de la lumière est identique dans tous les référentiels inertiels. Il en tire des conséquences impliquant une révision radicale de notre vision de l’espace et du temps.

De la relativité restreinte (1905) à la relativité générale (1915)

En 1905, Albert Einstein établit la théorie de la relativité restreinte fondant ainsi la notion d’espace-temps et établissant un lien entre l’énergie et la masse. La relativité restreinte fait aussi de la vitesse de la lumière (dans le vide) une grandeur invariante, qui reste inchangée quelle que soit la position de l’observateur.

A partir de 1907, il s’attache à décrire la gravitation, à partir de l’idée simple selon laquelle une personne en chute libre ne sent plus son poids. En 1912, il prolonge cette idée en expliquant que la lumière doit avoir une trajectoire courbée par la gravitation, ce qui sera vérifié lors de l'éclipse du soleil de 1919.

Master class de Roland Lehoucq - Relativité générale et relativité restreinte (2017)

Il passera les années suivantes à mettre au point le formalisme mathématique traduisant ces conceptions. Le 25 novembre 1915, il présente à l’Académie royale de Prusse les équations définitives de la théorie de la relativité générale. Celle-ci s'appuie sur le principe d’équivalence entre gravitation et accélération. L’article correspondant sera publié le 2 décembre.

La relativité du temps

Pour comprendre les conséquences des postulats d’Einstein, embarquons dans un train imaginaire circulant à une vitesse proche de celle de la lumière selon un mouvement rectiligne et uniforme. Un voyageur dans le train constate que deux faisceaux lumineux, émis simultanément au centre du wagon, atteignent les parois opposées simultanément. En revanche, ce n’est pas ce que constate le chef de gare depuis le quai. Comme la vitesse de la lumière est identique pour tous les observateurs, les faisceaux lumineux atteignent les parois opposées du wagon à des instants différents car l’un des faisceaux doit « rattraper » le train. La première conséquence de la relativité d’Einstein est que la simultanéité de deux événements est relative à l’observateur. Une autre conséquence est que la durée séparant deux événements dépend du référentiel dans lequel on la mesure.

Ces conséquences découlent d’un renversement conceptuel important. Jusque-là, temps et espace formaient la scène sur laquelle les évènements se déroulaient. Ils étaient considérés comme des notions fondamentales et la vitesse était une notion qui en dérivait.

Si temps et espace doivent s’adapter à une vitesse invariante, ils deviennent alors relatifs au référentiel de l’observateur et ne sont donc plus indépendants : ils forment une nouvelle entité unifiée, l’espace-temps.

Quelles applications ?

La variation des durées avec le mouvement de l’observateur a été vérifiée expérimentalement avec une grande précision, grâce à la désintégration des

muons atmosphériques ou à des

accélérateurs de particules.

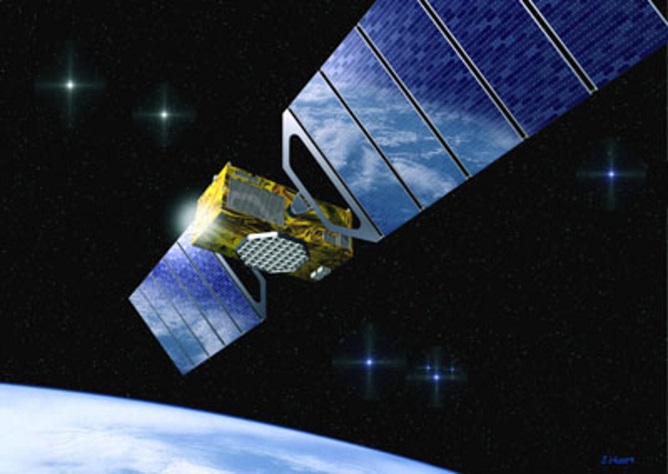

Galileo © ESA

Aujourd’hui, le principe de relativité du temps est couramment utilisé en physique fondamentale. Il est également indispensable d’en tenir compte pour synchroniser les horloges des systèmes de géolocalisation par satellites.