L’énergie est partout présente autour de nous : dans la rivière qui fait tourner la roue du moulin, dans le moteur d’une voiture, dans l’eau de la casserole que l’on chauffe, dans la force du vent qui fait tourner les éoliennes… et même dans notre corps humain.

Une énergie de qualité

Toutes les formes d’énergie n’ont pas la même « valeur ». Dans les machines, on distingue classiquement l’énergie mécanique, ou travail, de l’énergie thermique, ou chaleur. La première est beaucoup plus utile que la seconde. C’est elle qui permet de déplacer les objets ou de les déformer.

De son côté, la chaleur a tendance à se diluer dans la matière et seule une petite partie peut être transformée en énergie mécanique. C’est ce qui fait qu’une centrale électrique n’arrive à transformer qu’un tiers de la chaleur de son feu de charbon ou de ses fissions nucléaires en électricité, le reste étant inutilisable et rejeté à l’extérieur.

Les différentes formes d'énergie

L’énergie peut exister sous plusieurs formes. Parmi les principales :

-

L’énergie thermique, qui génère de la chaleur ;

-

L’énergie électrique ou

électricité, qui fait circuler les particules – électrons - dans les fils électriques ;

-

L’énergie mécanique, qui permet de déplacer des objets ;

-

L’énergie chimique, qui lie les atomes dans les molécules ;

-

L’énergie de rayonnement ou

lumineuse, qui génère de la lumière ;

-

L’énergie musculaire qui fait bouger les muscles.

Conservation de l'énergie

L’énergie se conserve.

La quantité totale d'énergie dans un système donné ne change pas, on ne peut donc ni la créer, ni la détruire. L'énergie est transmise d'un élément vers un autre, souvent sous une forme différente.

Un exemple : quand on chauffe de l'eau, différentes transformations d’énergie ont lieu. En brûlant dans l’air, le bois libère son énergie chimique. Cette énergie se transforme en chaleur, l’énergie thermique, et en lumière, l’énergie de rayonnement. Lors de cette réaction, la quantité d'énergie totale ne change pas, elle change simplement de forme.

Un autre exemple : lorsqu’une voiture fonctionne, l’essence libère son énergie chimique en brûlant dans l’air. Elle chauffe le moteur et pousse les pistons (énergie thermique et énergie mécanique). Les pistons font tourner le moteur et les roues, transfert d’énergie mécanique, et la voiture se déplace (énergie cinétique). Au passage, la courroie fait tourner l’alternateur qui transforme une petite partie de l’énergie mécanique en électricité qui sera stockée dans la batterie.

© Freepik/CEA

Les sources d'énergie

L’énergie est issue de différentes

sources d’énergie qui peuvent être classifiées en deux groupes :

les énergies non renouvelables, dont les sources ont des stocks sur Terre limités et les

énergies renouvelables qui dépendent d’éléments que la nature renouvelle en permanence.

Qu'est-ce qu'une énergie intermittente ?

Une énergie intermittente est une énergie pour laquelle les sources ne sont pas disponibles en permanence et dont la disponibilité varie fortement sans possibilité de contrôle. Les énergies solaire et éolienne sont définies comme intermittentes car leur efficacité varie en fonction de la météo et de paramètres extérieurs (jour/nuit).

Pour pallier cette intermittence, il est nécessaire de stocker ces énergies. Le développement de technologies de stockage est un enjeu important de recherche et développement.

Pour plus d’informations sur le stockage de l’énergie,

consultez notre dossier

« l’essentiel sur… le stockage stationnaire de l’énergie ».

Les sources d'énergie non renouvelables

Énergies fossiles

Dans les énergies non renouvelables, on trouve les énergies dites fossiles : ce sont les résidus des matières végétales et organiques accumulés sous terre pendant des centaines de millions d’années. Ces résidus se transforment en hydrocarbure (pétrole, gaz naturel et de schiste, charbon…). Pour pouvoir les exploiter, il faut puiser dans ces ressources qui ne sont pas illimitées, c’est pourquoi

les énergies fossiles ne sont pas renouvelables.

Énergie nucléaire

L’énergie nucléaire est « localisée » dans le

noyau des atomes. Dans les centrales nucléaires actuelles, on utilise la

fission (cassure) des noyaux d’uranium, élément que l’on retrouve sur Terre dans les mines. Les mines d’uranium s’épuiseront un jour tout comme le charbon, le gaz et le pétrole.

Au rythme de l’utilisation des ressources actuellement exploitées, on estime les réserves de pétrole à 40 ans, de gaz naturel conventionnel à 60 ans et de charbon à 120 ans. Les réserves d’uranium, combustible de l’énergie nucléaire, à 100 ans avec les réacteurs actuels.

Le saviez-vous ?

L’énergie nucléaire a un excellent bilan carbone : elle ne génère pas de CO2. Cependant, la production d’électricité avec le nucléaire génère des

déchets radioactifs, dont la gestion spécifique est encadrée par la Loi.

Les sources d'énergies renouvelables

Le soleil, le vent, l’eau, la biomasse et la géothermie sont des sources qui ne s’épuisent pas et sont renouvelées en permanence.

Biomasse et géothermie : quelles différences ?

La biomasse et la géothermie sont deux sources d’énergies bien distinctes.

La géothermie est l’énergie générée par la chaleur des profondeurs de la Terre et sa

radioactivité. Le mot « géothermie » vient du grec « geo » (la terre) et « thermos » (la chaleur). On l’exploite pour chauffer des habitations grâce à des forages légers.

La biomasse a, quant à elle, pour source le Soleil dont l’énergie de rayonnement est transformée en énergie chimique par les matières organiques d’origine végétale (bois), animale, bactérienne ou fongique (champignons). Il existe des centrales « biomasse » qui produisent de l’électricité avec la combustion de matières organiques.

Parmi toutes ces sources d’énergie, on distingue les

énergies primaires des

énergies secondaires.

Énergie primaire

Une énergie primaire est une

énergie brute n’ayant pas subi de transformation, dont la source se trouve à l’état pur dans l’environnement. Le vent, le Soleil, l’eau, la biomasse, la géothermie, le pétrole, le charbon, le gaz ou l’uranium sont des sources d’énergies primaires.

Énergie secondaire

On appelle «

énergie secondaire » une énergie qui est obtenue par

la transformation d’une énergie primaire.

Par exemple,

l’électricité est une énergie secondaire qu’on obtient à partir de plusieurs énergies primaires : l’énergie solaire avec des panneaux, l’énergie nucléaire avec des

réacteurs, l’énergie hydraulique avec des barrages ou encore l’énergie du vent avec des éoliennes.

Il n’existe pas d’électricité à l’état naturel.

L’essence, le gasoil et les biocarburants sont également des énergies secondaires ; on les obtient par la transformation du pétrole, qui lui, est brut ou de la biomasse. L’hydrogène, qui n'existe pas à l'état pur, est également une énergie chimique secondaire car il faut le produire.

La domestication des sources d'énergie au fil du temps

La maîtrise des sources d’énergie par l’Homme remonte à 400 000 ans av. J-C. A l’époque, l’Homme apprend à maîtriser

le feu. Puis, plus tard, il apprend à maîtriser le vent, l’eau avec des moulins….

Avec l’ère industrielle, l’Homme commence à exploiter des ressources fossiles (charbon, puis pétrole et gaz) et à développer des machines qui vont changer son mode de vie. Depuis,

les besoins en énergie n’ont cessé d’augmenter.

En chiffres

81 % des besoins mondiaux en énergie primaire sont actuellement comblés par le pétrole, le charbon et le gaz.

Source : Données 2019 de l'Agence internationale de l'énergie

Énergie et puissance

On mesure l’énergie à l’aide d’une unité particulière nommée le joule. Son nom vient du physicien anglais James Prescott Joule. Un joule représente par exemple l'énergie requise pour élever une pomme de 100 grammes d'un mètre ou encore l'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme (un litre) d'air sec de un degré Celsius.

Dans le domaine de la nutrition, c’est la

kilocalorie qui est utilisée. 1 kilocalorie équivaut à 4,2 kilojoules. Pour évaluer l’énergie utilisée sur une année, on utilise généralement la tonne équivalent pétrole, tep.

1 tep est égale à 41 868 000 000 joules.

La puissance correspond, quant à elle, à la vitesse à laquelle l'énergie est délivrée. Elle se mesure en

watt, ce qui correspond à un joule par seconde.

Par exemple, si pour faire bouillir un litre d’eau, on utilise d’un côté une flamme d’un gros feu de bois et de l’autre, la flamme d’une bougie : dans les deux cas, la même quantité d’énergie sera utilisée pour faire bouillir l’eau. Seulement, ce sera fait plus rapidement avec un feu qu’avec une bougie. L'énergie est dégagée plus rapidement avec le feu de bois qu'avec la flamme de la bougie. Le feu de bois est donc plus puissant que la flamme de la bougie.

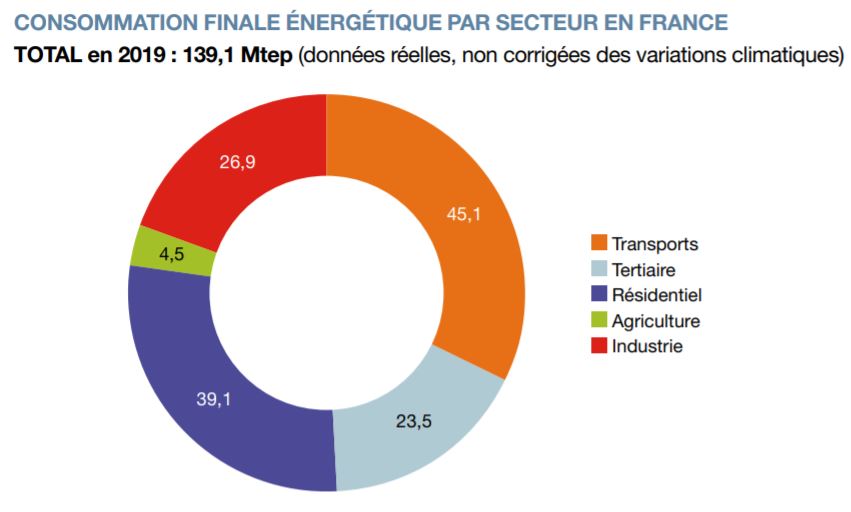

Utilisation des énergies en France et environnement

L’énergie, en France, est surtout utilisée pour le

transport,

l’habitat (chauffage),

l’industrie, le

tertiaire et

l’agriculture.

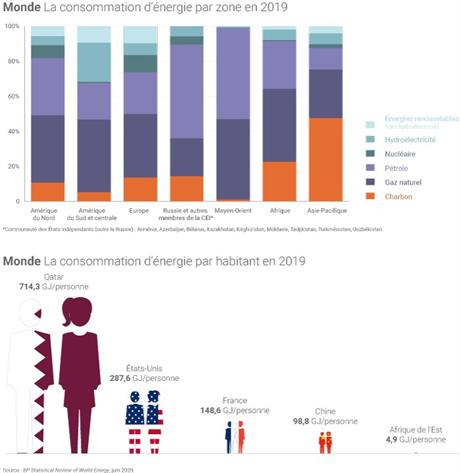

En chiffres

En 2019, un Français a en moyenne consommé 30 fois plus d’énergie qu’un habitant d’Afrique de l’Est.

Source : Connaissance des Énergies, d'après BP Statistical Review of World Energy

Bien que la dépendance énergétique de la France se soit réduite depuis 1973 grâce à la construction du parc nucléaire, son mix énergétique dépend encore fortement des énergies fossiles qui couvrent près de 50 % de la consommation d’énergie primaire. A eux seuls, le transport et l’habitat représentent en France près de 80 % de la consommation finale. Le bâtiment dépend à plus de 50 % [2] des combustibles fossiles et le transport à 95 % du pétrole. Ces deux secteurs sont à l’origine de plus de 50 % des émissions de CO2, l’un des principaux gaz à

effet de serre.

Ces émissions impactent directement le

climat en contribuant au

réchauffement climatique. Face à ce défi climatique majeur, il devient indispensable de disposer de sources d’énergie à la fois

compétitives et

bas carbone (faiblement émettrices de gaz à effet de serre) et de faire évoluer le

mix énergétique de la France.

Chiffres clés de l'énergie, édition 2020 © Ministère de la transition écologique

Les défis énergétiques

Toute action humaine requiert de l’énergie. Depuis toujours, l’Homme a cherché à accéder à des sources d’énergie abondantes et peu chères pour satisfaire ses besoins. Mais depuis le début de la révolution industrielle, la société moderne utilise sans compter de l’énergie provenant de sources, qui sont, pour la plupart, non renouvelables. Conséquence,

les ressources s’épuisent et la quantité d’émission de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, issue de l’exploitation des ressources fossiles, menace le climat. Face à ces réalités, il devient nécessaire de :

-

Mieux gérer l’utilisation des énergies en faisant notamment moins de gaspillage ;

-

Repenser notre mix énergétique en utilisant des sources d’énergie bas carbone tels que le nucléaire et les énergies renouvelables ;

-

Améliorer les technologies de stockage de l’énergie (batteries, hydrogène) ;

-

Continuer à travailler sur les énergies du futur : nucléaire du futur (fission et fusion nucléaire), solaire, éolien, bioénergies.

Synthèse vidéo : 10 questions sur l'énergie