Le combustible nucléaire est la matière dont on extrait l’énergie dans un réacteur grâce à la

réaction de fission. Celle-ci consiste à « casser » le noyau des atomes en les bombardant de neutrons. Le combustible utilisé dans les réacteurs nucléaires est composé d’uranium, un élément naturel qui nécessite plusieurs étapes de préparation.

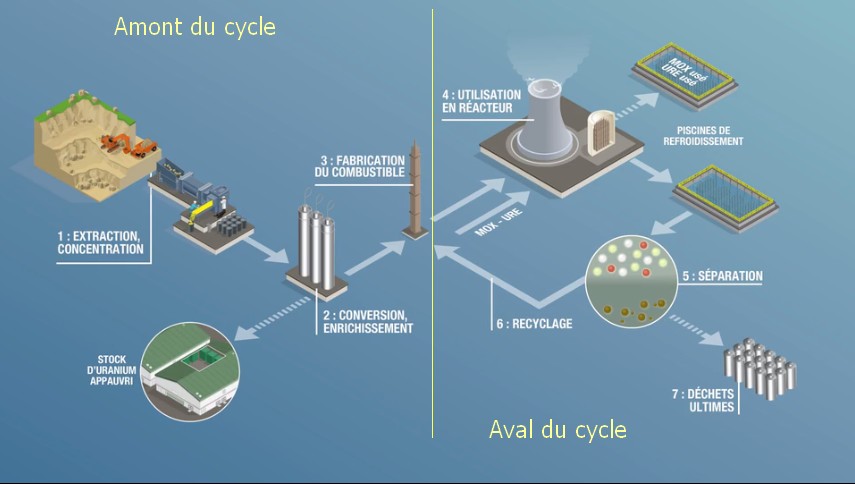

Extraction et concentration

L’uranium est naturellement présent dans certaines roches, une roche peut contenir jusqu’à 200 kg d’uranium par tonne. Une fois extrait de la roche, l’uranium doit être dissous puis traité chimiquement pour obtenir une poudre jaune : le yellow cake.

Inconvénient : seule une petite partie (0,7 %) de l’uranium naturel peut produire une réaction de fission, c’est

l’isotope 235 ou uranium 235. Le reste du minerai (99,3 %) est composé d’uranium 238, non fissile.

Le cycle du combustible nucléaire © CEA/Com Ci Com Ca

Conversion et enrichissement

Pour qu'une

réaction de fission en chaîne soit possible, la concentration en uranium 235 doit représenter entre 3 et 5 % du combustible. Le combustible doit donc être enrichi. Il faut d’abord convertir le yellow cake en gaz, puis le transférer vers des centrifugeuses qui utilisent la faible différence de masse entre les isotopes 235 et 238 pour les séparer en deux flux :

- l’uranium « enrichi » qui sert à la fabrication du combustible ;

- l’uranium « appauvri » entreposé sous forme solide, en vue d’une utilisation future dans les

réacteurs nucléaires de 4e génération.

Fabrication du combustible

L’uranium gazeux enrichi est converti en poudre d’oxyde d’uranium (UOX), une forme particulièrement stable. Cette poudre est comprimée en pastilles de 7 grammes, empilées dans des tubes métalliques en alliage de zirconium. Le tout forme

des « crayons de combustible ». D’une hauteur de 4 mètres, ces crayons sont ensuite réunis en faisceaux pour constituer des « assemblages de combustible » qui sont ensuite acheminés vers les réacteurs nucléaires.

Utilisation en réacteur

L’assemblage de combustible est introduit dans le cœur du réacteur au sein duquel règne un intense flux de neutrons. « Cassés » par les neutrons, les atomes d’uranium 235 contenus dans le combustible libèrent alors une grande quantité d’énergie, sous forme de chaleur, évacuée du réacteur par un premier circuit d’eau sous pression, dont la température s’élève ; la chaleur est ensuite transférée par des échangeurs à un circuit secondaire où l’eau se transforme en vapeur, qui actionne des turbines et permet de

produire de l’électricité.

Séparation des éléments

Après 4 années d’utilisation, le combustible, dit « usé », est retiré du réacteur. Il se compose alors de

96 % de matières valorisables (réutilisables) et de seulement 4 % de déchets ultimes (éléments non réutilisables, issus de la fission de l’uranium et pour la plupart très radioactifs).

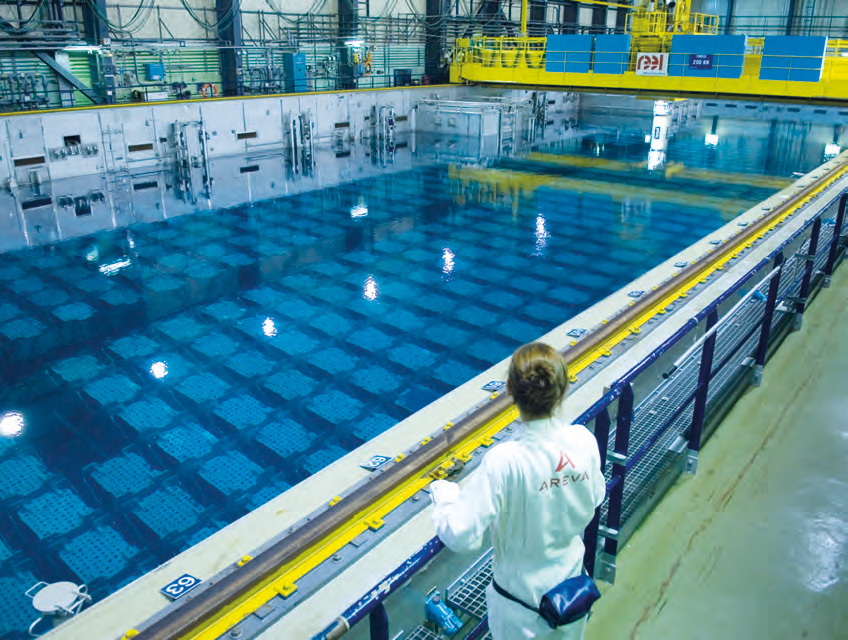

Après une période d’entreposage en piscine de refroidissement (pour faire décroître la radioactivité et la chaleur émise), le combustible usé est traité dans l’Usine Orano de La Hague. Il est notamment dissous et mis en présence de molécules extractantes, conçues pour isoler des éléments spécifiques. Ce traitement permet de séparer les matières valorisables des déchets.

Recyclage des matières valorisables

L’uranium extrait du combustible usé peut ensuite être ré-enrichi.

Une autre matière, appelée plutonium, qui s’est formée dans le réacteur, est recyclée sous la forme d’un nouveau combustible appelé

MOX. Ce combustible est actuellement employé dans le tiers des réacteurs du parc nucléaire français, et produit environ 10% de notre électricité.

Dans les réacteurs actuels, le combustible ne peut être recyclé efficacement qu’une seule fois. Après cette seconde vie, Il est donc entreposé en piscine dans l’attente de nouveaux recyclages, réalisables dans une nouvelle génération de réacteurs (les réacteurs à neutrons rapides, dits de « 4e génération »).

Piscine d'entreposage du combustible usé à La Hague. © Orano/JM. Taillat

Conditionnement des déchets ultimes

Les

déchets ultimes sont piégés dans une matrice de verre : c’est le procédé de

vitrification. Mélangés à haute température avec une pâte vitreuse, ils sont ensuite coulés dans des conteneurs en inox et entreposés en puits, en attendant d’être stockés dans une installation dédiée.

Prototype de vitrification de déchets radioactifs. © Y.Audic/CEA

Conformément à la loi de juin 2006, le

stockage en formation géologique profonde (projet Cigéo) est la solution de référence pour la gestion de ces déchets radioactifs à vie longue. Il vise à les placer dans un site géologique profond, particulièrement stable et apte à procurer leur confinement à très long terme (jusqu’à ce que leur radioactivité soit ramenée à un niveau très faible). Le stockage est dit réversible car il prévoit la possibilité de reprendre les déchets si cela s'avérait opportun.

Une stratégie pour le long terme

Après son utilisation en réacteur, 96 % du combustible nucléaire possède encore un potentiel énergétique. Ce constat a amené la France à mettre en place une

stratégie de cycle « fermé » qui prévoit le recyclage des combustibles usés en récupérant toute la matière réutilisable. L’objectif visé est triple :

- économiser la ressource en uranium,

- diminuer les quantités de déchets radioactifs

- réduire leur toxicité.

Mise en œuvre aujourd’hui en partie, cette stratégie trouverait sa pleine mesure avec le déploiement de réacteurs nucléaires à neutrons rapides, dits « de 4e génération ». En cours de développement, ces réacteurs seraient capables de « multi-recycler » le combustible usé et même d’utiliser presque tout l’uranium appauvri (résidu de la fabrication du combustible) présents sur notre territoire, avec à la clé plusieurs milliers d’années de ressource énergétique. Sur le long terme, ils permettraient d’envisager le recyclage de certains éléments radioactifs à vie longue, réduisant ainsi la toxicité globale des déchets.

Notions clés

- Le cycle du combustible nucléaire désigne l’ensemble des étapes que suit l’uranium avant et après son utilisation comme combustible dans les réacteurs du parc EDF.

- On distingue le « combustible usé », composé à 96 % de matières encore valorisables (dont le plutonium), des « déchets ultimes » (4 %) qui devront, à terme, être stockés dans une couche géologique profonde.

- La France a fait le choix d’un cycle dit « fermé », c’est-à-dire qui réutilise les matières valorisables du combustible usé, après retraitement. La plupart de ces matières pourraient demain être « multi-recyclées » dans les réacteurs nucléaires de 4e génération.