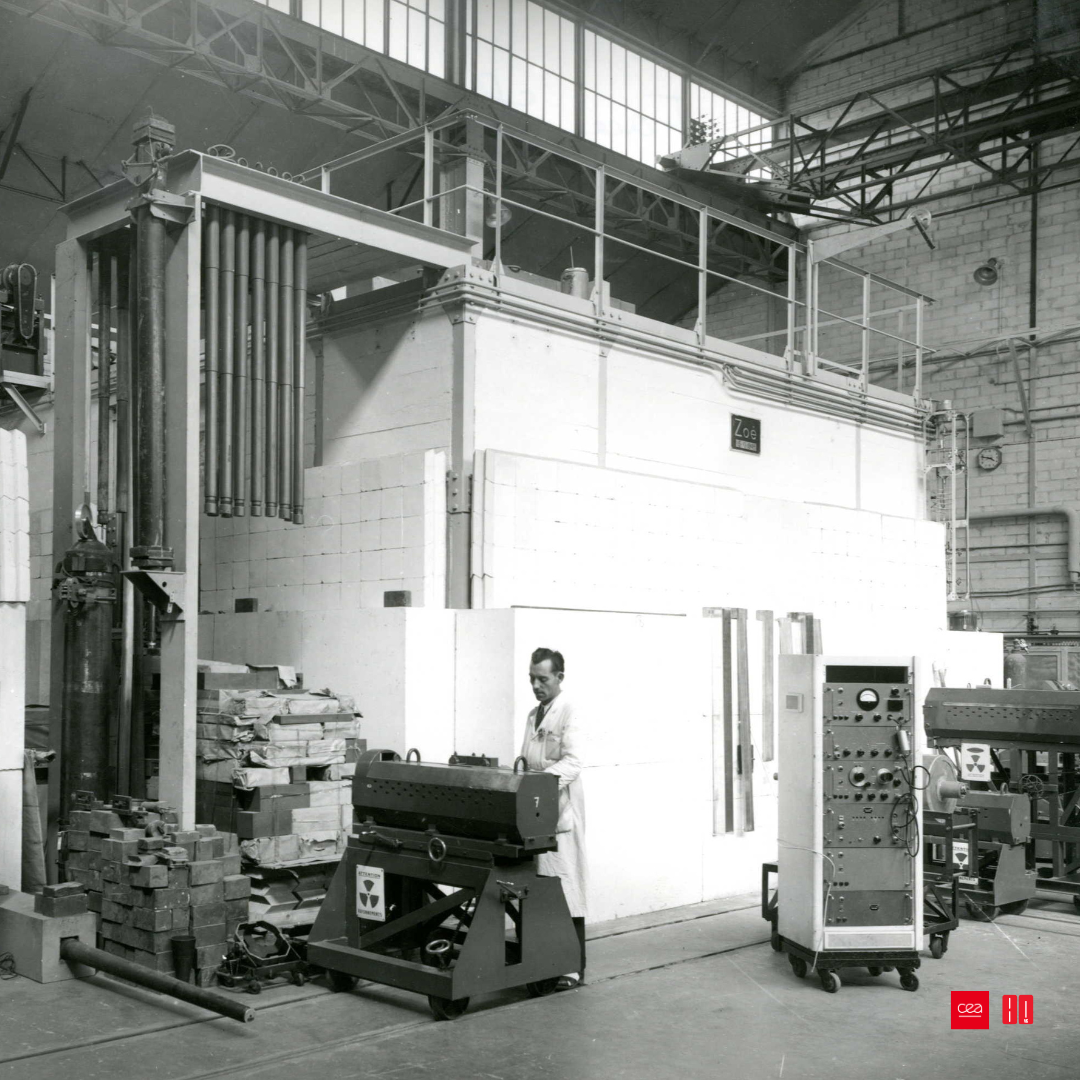

Le 15 décembre 1948, l’impatience est à son comble au CEA de Fontenay-aux-Roses : à 12h12, Zoé (Zéro Energie, Oxyde d’uranium, Eau lourde), la « première pile atomique » française, est mise en route !

Le CEA prouve alors sa capacité à maîtriser la conception et la construction de réacteurs nucléaires.

Vue intérieure de la pile ZOE © Archives historiques du CEA

Suivront les prototypes EL2 et EL3 à Saclay, qui ont permis à la France de faire ses premiers pas dans l’ère nucléaire.

Pour passer à l’échelle industrielle et délivrer les premiers kilowattheure électronucléaire, faute de disposer d'installations d'enrichissement de l'uranium, c’est la filière UNGG (uranium naturel graphite gaz) qui s’imposera à partir des années 1950. Si les trois premiers réacteurs sont construits et exploités par le CEA (G1 à G3), les 6 suivants le seront par EDF.

Mais changement de cap en 1970 : EDF choisit la technologie américaine « à eau sous pression » (REP). Jugée plus simple, plus économique et plus adaptée à l’ampleur du parc à venir, elle est toujours majoritaire dans le monde. Le CEA, toujours présent, accompagne l’industriel dans l’adaptation de cette nouvelle technologie.

1973 : c’est le choc pétrolier avec la quête d’une indépendance énergétique. Conséquence : le programme électronucléaire français s’accélère, avec le soutien de la recherche du CEA sur l’ensemble du cycle du combustible, de l’enrichissement de l’uranium à la gestion des déchets.

A cet objectif de souveraineté est depuis venu s’ajouter celui de la lutte contre le changement climatique, le nucléaire étant reconnu comme une solution viable pour fournir une énergie bas-carbone en grande quantité, aux côtés des énergies renouvelables.

Dans ce contexte, le nucléaire envisage de desservir de nouveaux usages, venant s’ajouter à la fourniture d’électricité :

- décarbonation de processus industriels énergivores (métallurgie, cimenterie, chimie…),

- production d’hydrogène et de carburants de synthèse,

- alimentation de réseaux de chaleur urbains,

- dessalement d’eau de mer, etc.

De nouveaux concepts de réacteurs, les SMR et AMR, plus petits, moins puissants et adaptés à ces nouveaux besoins, émergent. Ceux-là exploitent des technologies REP, de réacteurs à neutrons rapides, à sels fondus, à haute température, etc.

La boucle expérimentale Superfennec sert à former les personnels à l'utilisation de sodium liquide dans les réacteurs du futur, du type AMR. © A.Aubert/CEA

Le CEA contribue activement à cette nouvelle aventure, en accompagnant les industriels et start-up français.

Retrouvez-nous chaque mois, pour continuer la découverte du CEA et son histoire, à l'occasion des 80 ans du CEA. Et plus de contenus en nous suivant sur nos réseaux sociaux !