La cosmologie théorique est une branche de la physique qui étudie la structure de l'univers et son évolution. Actuellement, une des problématiques principales de la discipline est la question de la nature de la matière noire. Il existe au moins deux modèles dominants qui tentent d'y répondre : le modèle « WIMPs » (pour « Weakly Interacting Massive Particles ») et le modèle des trous noirs primordiaux.

De nombreuses campagnes expérimentales ont été lancées suivant ces deux hypothèses afin de détecter la matière noire telle qu'elles la décrivent mais pour l'instant sans succès. Face à ce constat, un troisième modèle a suscité un regain d'intérêt, celui de la matière noire froide ultralégère. Elle pourrait expliquer le manque de résultat dans les campagnes expérimentales. C'est dans cette optique que des chercheurs de l'IPhT (CEA, CNRS) ont réalisé la toute première simulation numérique du modèle de matière noire froide ultralégère mettant en évidence l'apparition de tourbillons.

Une matière noire qui se comporterait comme un superfluide

Le modèle de la matière noire ultralégère est fondé sur le postulat que les particules qui la composent ont une masse comprise entre 10-22 eV et 10-2 eV. Une valeur bien inférieure à celle considérée dans les modèles des WIMPs et des trous noirs primordiaux. La masse totale de la matière noire dans l'univers devant rester la même pour toutes les théories, afin de reproduire la valeur mesurée par de nombreuses observations (environ 27% de la densité d'énergie totale de l'univers), diminuer la masse des particules signifie donc qu'elles doivent être plus nombreuses pour fournir une même masse totale.

Ce très grand nombre de particules implique qu'il est possible de simuler le modèle de la matière noire froide ultralégère sous la forme d'un fluide (approche macroscopique) et non d'une collection de particules ponctuelles. Un peu comme le comportement des molécules d'eau d'une rivière donne lieu à un mouvement collectif décrit par les équation de la mécanique des fluides, la dynamique de la matière noire ultralégère peut être calculée à travers des équations de type hydrodynamique. Cependant, dans le cadre du modèle considéré par les chercheurs de l'IPhT, cette dynamique se rapproche plus des superfluides étudiés en laboratoire à très basse temperature que des fluides ordinaires observés dans la nature à la température ambiante.

Structuration avec un coeur dense rempli de tourbillons

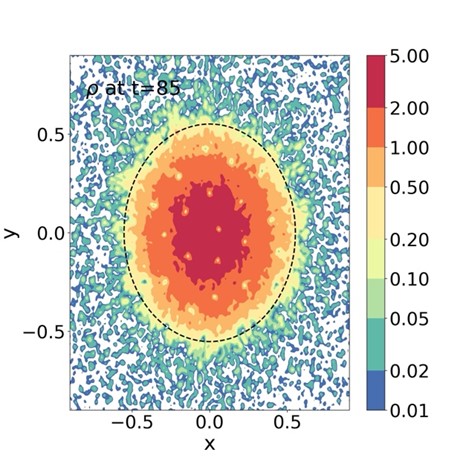

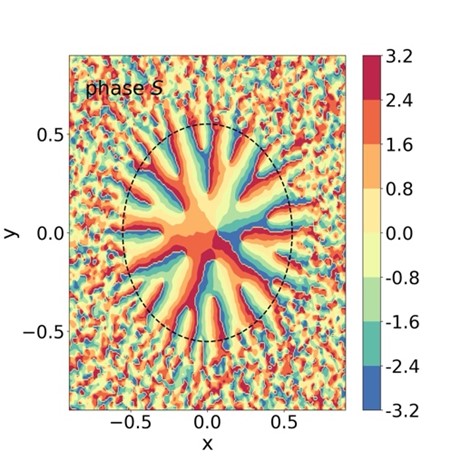

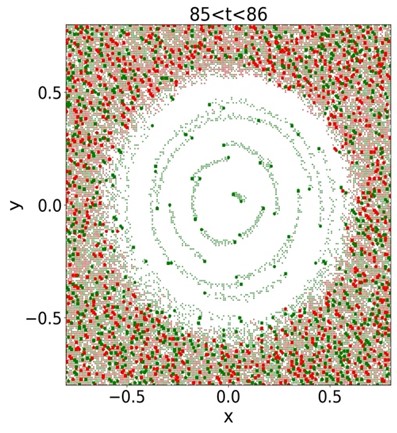

La simulation a été réalisée sur un logiciel que les physiciens de l'IPhT ont eux-mêmes codé. Ils ont découvert que les particules se structurent en un coeur en rotation relativement stable appelé « soliton », dans lequel se forment des tourbillons appelés « vortex ». (cf figures ci-dessous). De plus, ces vortex forment un réseau stable en rotation, de manière similaire à ce qui est observé dans les expériences de laboratoire sur les superfluides.

À gauche : Densité de la matière noire. Le cœur orange à forte densité est le soliton. S'il est en rotation, des petits tourbillons (points plus clairs, moins denses) se forment à l'intérieur selon un réseau régulier. La région verte et blanche autour forme un halo désordonné.

Au centre : Phase de la fonction d'onde sous-jacente, avec structure en étoile dans le cœur associé au réseau de vortex.

À droite : Les vortex forment des orbites circulaires

Si l'idée des vortex n'est pas nouvelle, il s'agit cependant de la première analyse concrète de leur formation au sein de solitons dans le contexte cosmologique, et plus généralement dans le cadre de fluides dominés par la gravité.

Une stabilité structurelle indépendante de la taille des particules : un atout pour de futures recherches observationnelles

Un élément intéressant de ces systèmes est qu'en variant la masse des particules les dimensions de l'ensemble changent (depuis la taille d'une planète jusqu'au rayon du coeur de la Voie Lactée) mais sans changer la structure. Peu importe donc la masse des particules, nous retrouvons toujours leur structuration avec le soliton au centre dans lequel se forment des vortex.

Cette stabilité structurelle est une caractéristique intéressante pour de futures recherches observationnelles. L'objectif désormais des physiciens est d'affiner les données théoriques afin de calculer les effets que ce modèle de matière noire pourrait avoir sur la matière visible. Par exemple le gaz dans les galaxies pourrait localement se mettre à tourner ou à chauffer à proximité des vortex. Il pourrait aussi être possible de détecter cette structuration en soliton et vortex via l'observation des effets de lentilles gravitationnelles (déviation de la lumière par effet gravitationnel).

De telles observations par les astronomes pourraient nous indiquer la nature de la matière noire et ainsi répondre à l'un des grands mystères de la cosmologie.